今までに何人かの知人から、「ヤマタカさんは実行力があるよね」という意味のことを言ってもらった経験がある。

自分にそんな力があるのかどうか、僕にはよくわからない。フリーランスの身空でどうにか何冊かの本を出して、かつかつで生計を立てていることが、そんな力の証明になるとは思えない。そもそも、「実行力」というものの正体が何なのかも、僕にはよくわかっていない。

ただ思うのは、「実行力」とは自分自身の才気のみで道を切り拓く力ではない気がする。少なくとも僕の場合、ある一冊の本を作ろうとする時は、自分にできることにはとことん取り組むけれど、その何倍もの力を周囲の他の人たちから借りているし、そうしなければ本など到底作れないことを自覚している。その意味で考えると「実行力」とは、「人に後押ししてもらえる力」のことなのかもしれないと思う。

では、どうすれば、人から後押ししてもらえるようになるのだろう?

‥‥わからない。さっぱりわからない(苦笑)。でも、自分のこれまでをふりかえってみると、「力を貸してほしい」と頼む時、僕自身がどれだけの思いをその一冊に賭けているかという覚悟を、ただありのままに示してきたと思う。口八丁手八丁の交渉ごとは得意でも好きでもないし。

覚悟を示し、助力を仰ぎ、時に迷いながらも信念を持って前へ進む。それが「実行力」の正体なのかもしれない。僕も楽な方に逃げるのではなく、そういう勇気を常に持てるようになりたいと思う。

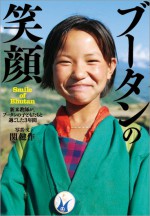

写真家の関健作さんと先日開催した

写真家の関健作さんと先日開催した