「旅の本を作る」というテーマのトークイベントに出演させていただくことになりました。日時は2月21日(火)、会場は文禄堂高円寺店。予約は店頭か電話(03-5373-3371)、Peatixにて受付中です。どんな展開のトークになるか、個人的にもとても楽しみにしている企画です。

「旅の本を作る」というテーマのトークイベントに出演させていただくことになりました。日時は2月21日(火)、会場は文禄堂高円寺店。予約は店頭か電話(03-5373-3371)、Peatixにて受付中です。どんな展開のトークになるか、個人的にもとても楽しみにしている企画です。

終了後には、会場のすぐ近くにあるバー「BnA HOTEL Koenji」にて「旅人BAR」という企画に参加し、にわかバーテンダーを務めさせていただく予定です(苦笑)。ご興味のある方はぜひ。よろしくお願いします。

———

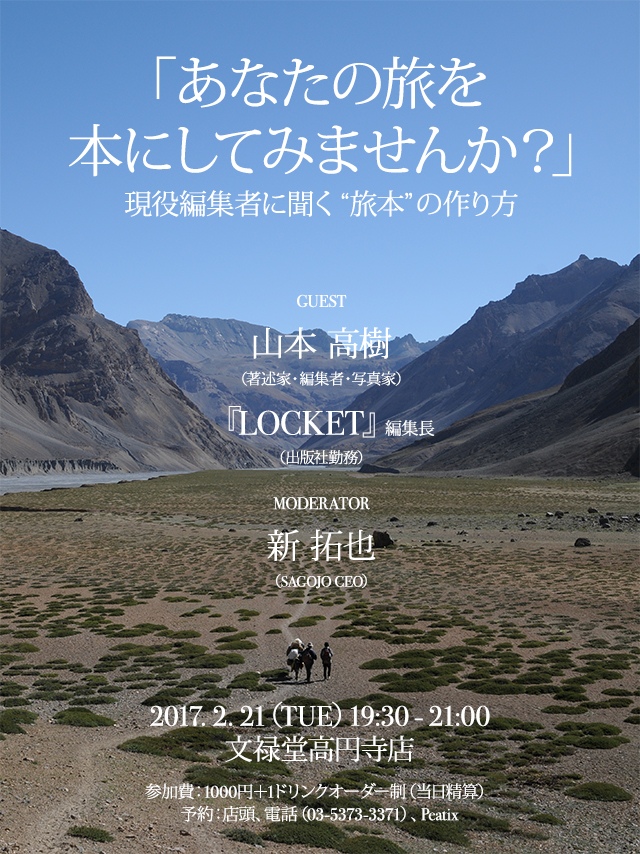

「あなたの旅を本にしてみませんか?」

現役編集者に聞く“旅本”の作り方

自分の旅を本にして残せたらいいなあ……と、旅好きなら一度は考えたことがあるのでは? 今回は、“旅の本”で実績を持つ現役編集者2名に、「あなたの旅を本にするには?」を根掘り葉掘り聞いていきます。

・出版社に企画書を持ち込むのか? 自費出版で作るのか?

・本作りに必要なスキルは?

・今求められているテーマは?

など、自身のエピソードを交えてお話しいただきます。