一週間前の日曜は、ちょっと記憶にないくらい、慌ただしい日になった。早朝から六本木のJ-WAVEに行き、日曜朝の番組に20分間ほど生出演。終えてからいったん自宅に戻り、夕方から下北沢に行って、本屋B&Bでトークイベントに出演。予定が同じ日に重なったのは完全に偶然だったのだが、慣れない仕事の連続で、すべてを終えた後は気力も体力も尽き果ててしまって、次の日はほぼずっと寝て過ごすはめになった。

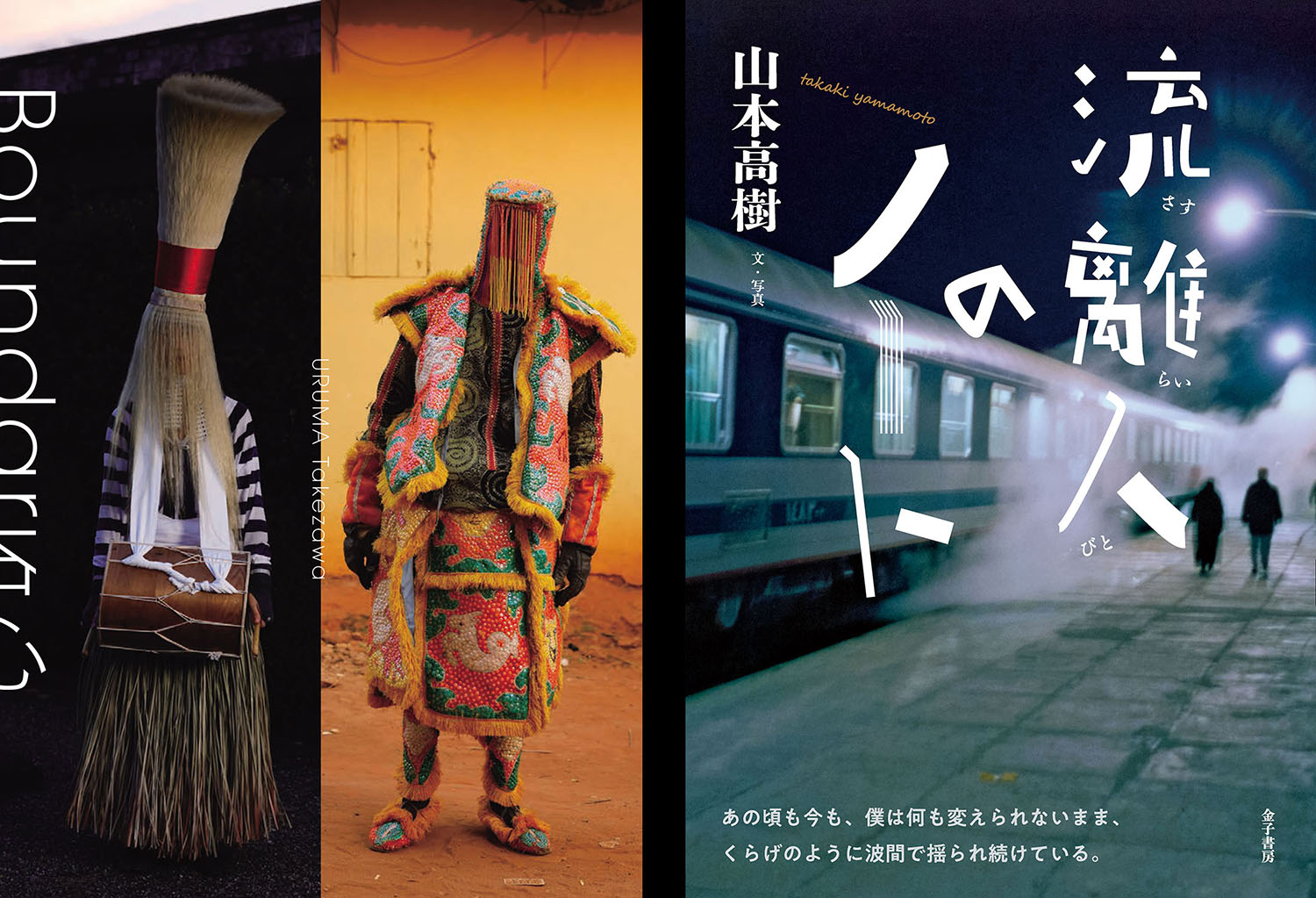

それでも結果的に良かったなと思うのは、朝のラジオ出演の際に色々告知させていただいたおかげで、夜のトークイベントの参加者数が配信を中心に一気に倍増して、本屋B&Bで用意していた『流離人のノート』も完売してしまったこと。夏のラダック方面ツアーや、3月に予定しているツアー説明会を兼ねたイベントも周知することができた。疲れたけれど、それに見合う結果を出せて、ほっとした。

ラジオに関しては、二月にも一件、番組収録の予定があるので、頑張らねば。