四月の後半は、文字通り、目が回りそうなほど忙しかった。

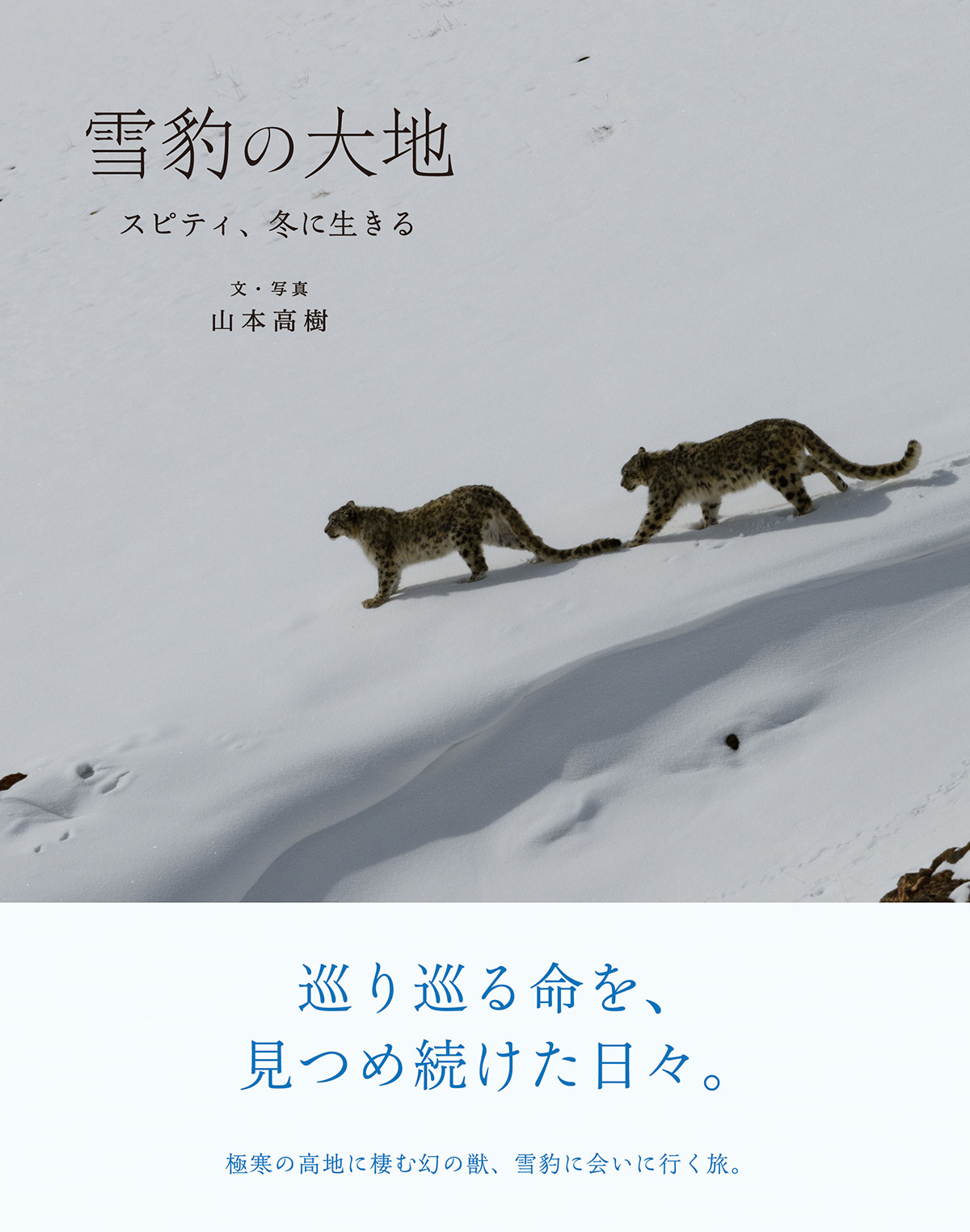

遠方での対面インタビューを含むかなりヘヴィな取材が何件か入っていたのに加えて、新刊『雪豹の大地』の発売に合わせてのあれやこれやが、立て続けに。サイン本の量産、ラジオ番組の収録、書店での写真パネルの設営、書店に滞在しての対応、そしてトークイベントが、二週連続。二週目のトークイベントが終わった翌日の日曜は、精も魂も尽き果ててしまって、昼の間ずっと、ベッドから動けなかった。

本が出てからも、書いた本人がなすべき仕事は、たくさんある。書店を微力ながら支え、読者にほんの少しでも喜んでもらうための。そういった、本が出てからの仕事を通じて、はじめて自身に還元されてくるもの、気付かされることも、たくさんあると僕は思う。

しかしまあ、疲れた(苦笑)。

———

ロバート・バイロン『オクシアーナへの道』読了。ブルース・チャトウィンが15歳の頃から「聖典」と呼んで愛読し、自身がアフガニスタンを旅するきっかけにもなった本。彼が『パタゴニア』を書いた時などには、バイロンのこの本の影響が少なからずあったであろうことが窺える。

1933年から34年にかけて、イランとアフガニスタンを旅した日々を日記体で綴った紀行文。バイロンの主な目的はイスラーム建築の探訪であったので、各地の建築物の様子は偏執的なまでに仔細に描写されていて、独特の美的感覚に基づく歯に衣着せぬ批評とともに綴られている(バーミヤンの大仏に対してもかなり手厳しい)。ただ個人的には、そうした事細かな建築の描写や批評より、何気ない車窓からの風景に彼の心がふと揺れ動いた時の様子や、行く先々でありとあらゆる種類の災難に見舞われて右往左往させられる様子が(気の毒ではあるけれど)面白かった。ともあれ、今となっては貴重な記録であることは間違いない。