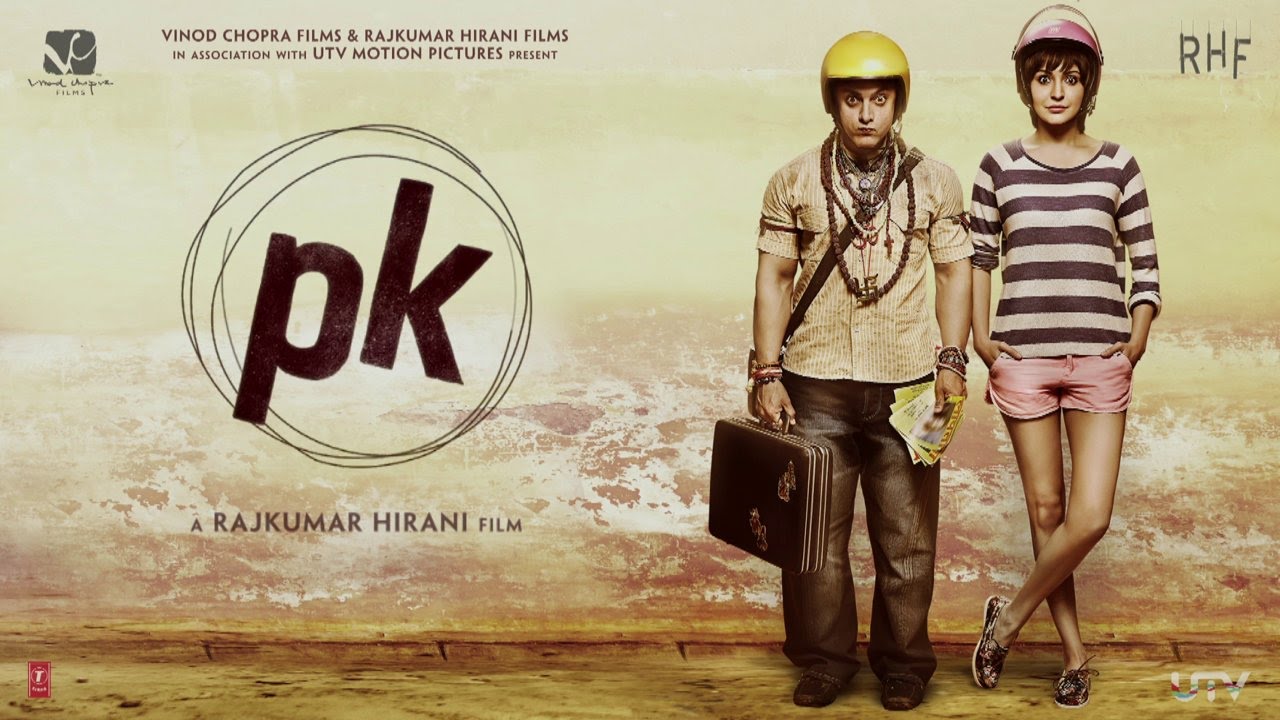

今年インドまで往復するエアインディアの機内で、一番観たかったのが「PK」。「3 Idiots」以来のアーミル・カーンとラージクマール・ヒラニ監督のコンビで、ヒロインはアヌシュカー・シャルマーとくれば、絶対面白いに決まってる。成田からデリーに向かう機内ではまだ入ってなかったのだが、2カ月後に帰る時には、満を持してたっぷり堪能することができた。

この作品、あらすじに触れようとすると‥‥スタート直後からいきなり、まじか!の展開なので、そのとんでもない衝撃をネタバレしないように説明するのは、ものすごく難しい(苦笑)。なので、どんなストーリーなのかはあえて書かないでおこうと思う。

この作品で重要なテーマとなっているのは、「神」だ。国内に多種多様な宗教がひしめくインドが主な舞台だからこそ活きるテーマだが、ともするとセンシティブで扱いにくいとみなされがちな「信仰」について、PKが素朴でまっすぐな視線で捉えていくプロセスが、観ていてなるほどと腑に落ちたり、そういえばそうだなと気付かされたりで、さすがヒラニ監督、さすがアーミル、と唸らされた。それでいて、説教臭さは微塵もなく、ちゃんとした極上のエンターテインメント作品に仕上がっているのだ。えーっ!と度肝を抜かれる衝撃の展開も、クライマックスから伏線を回収しまくりながらラストになだれ込む際の爽快感も、存分に楽しめる。この作品がそれまでのインド映画の歴代興収記録を軽々と塗り替えたのも、当然の結果だと思う。

こういう作品こそ、日本に上陸してほしい‥‥。もちろん、ノーカットで。