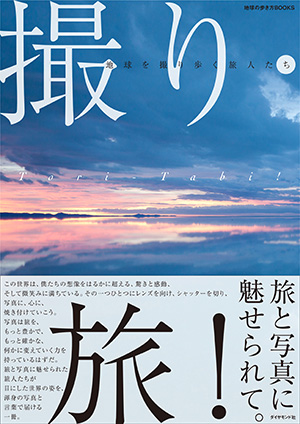

昨日は、「撮り・旅! 地球を撮り歩く旅人たち」の打ち上げだった。綱島のポイントウェザーさんを定休日にお借りして、午後の3時から始めて、途中で参加者が入れ替わりつつも、11時くらいまで。旅の話、写真の話、他愛のない話。初対面の人同士も多かっただろうに、そんなことをまったく感じさせない、とてもなごやかな宴だった。

他の方々と別れ、帰りの電車で一人になる。バッグの中には、版元の編集者さんが持ってきてくれた読者の方からの手紙が入っている。この本の企画を思い立ってからの約二年間、悩み、苦しみ、もがき続けた日々に、ようやく、ひと区切りついたような気がした。今の自分のこの気持は、申し訳ないけど、たぶん他の誰にもわからないだろう、と思った。

一冊の本をつくるのも、旅のようなものなのだな。