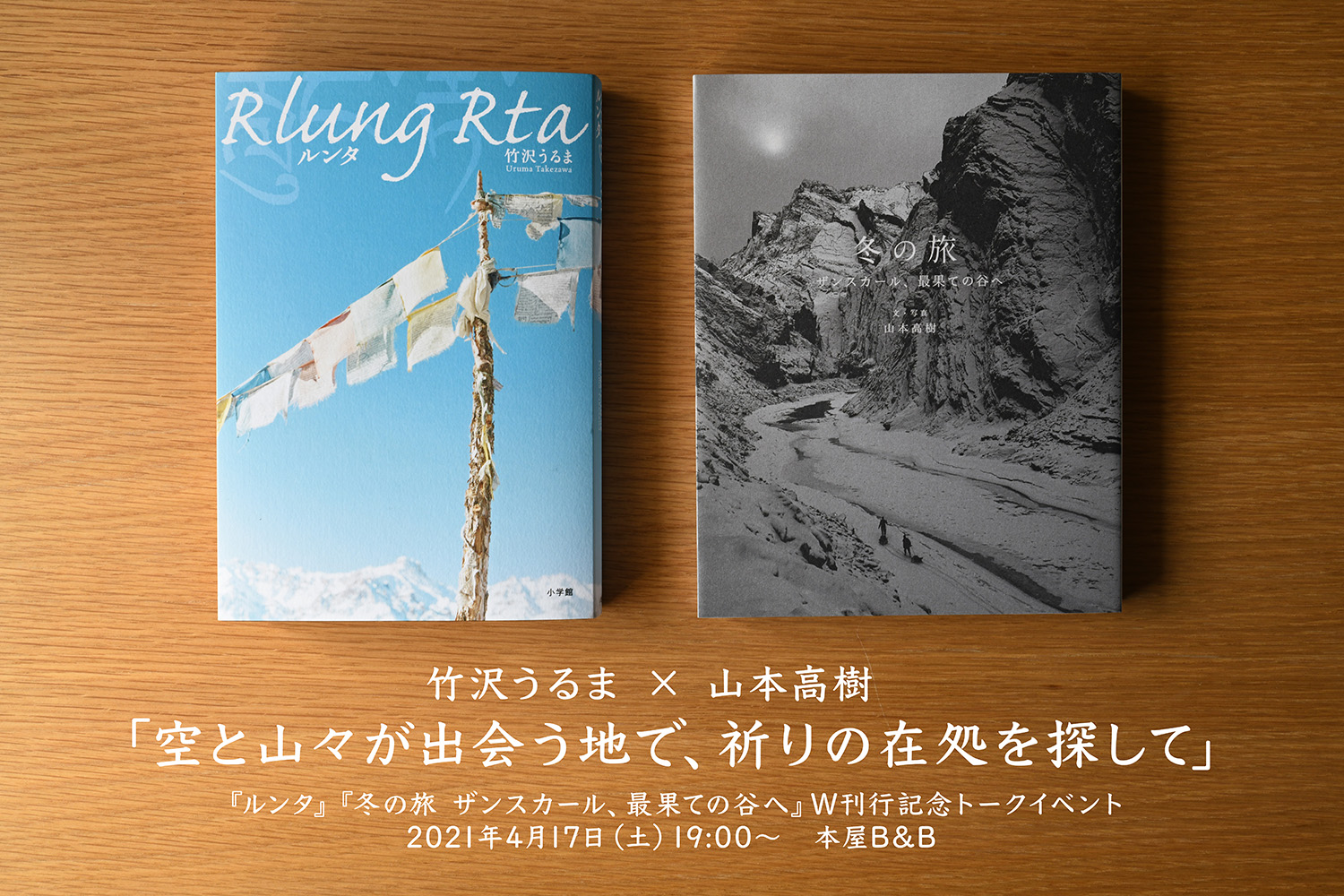

写真家の竹沢うるまさんとのトークイベントに出演することになりました。昨年末に刊行された竹沢さんの紀行『ルンタ』と、僕が一年前に上梓した『冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ』のW刊行記念トークイベントです。

開催日時は4月17日(土)19時から、下北沢の本屋B&Bにて。少人数のご来場を受け付ける予定で、配信視聴による参加も可能です(アーカイブ視聴もご用意します)。サイン本付きの設定もあります(「冬の旅」のサイン本ご購入の方には「夏の旅」もお付けします)。予約方法や注意事項などの詳細は、下記のリンク先をご参照ください。

きっと面白いイベントになると思います。ご予約、お待ちしています!

———

竹沢うるま×山本高樹

「空と山々が出会う地で、祈りの在処を探して」

『ルンタ』(小学館)『冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ』(雷鳥社)W刊行記念

インドのスピティやザンスカール、ネパールのムスタン、中国の青海省と四川省など、世界各地のチベット文化圏をめぐる足かけ3年に及ぶ旅を綴った紀行『ルンタ』を上梓した、竹沢うるまさん。

インドのザンスカールで真冬に催される幻の祭礼を見届けるため、極寒の世界を歩いて旅した日々の記録を、紀行『冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ』に綴った、山本高樹さん。

旅した地域やテーマにも共通点の多い、この二人の著作のW刊行記念イベントを開催します。

二人が旅したチベット文化圏は、今の私たちが暮らしている、あふれんばかりの情報や物資に満たされている社会とは、対極の存在にあります。あらゆることが不便であるはずの辺境の地で暮らす人々の表情は、不思議に穏やかで、満ち足りているように見えた、と二人は言います。それはいったい、なぜなのでしょう。

変わっていくものと、変わらないままのもの。祈りとは、心とは、人が生きる意味とは。旅の果てに、二人がそれぞれに見出したのは……。

旅や写真、チベット文化圏に興味のある方はもちろん、今の社会にどこかしら生きづらさを感じている方にも、ぜひ聴いていただきたい、注目のトークイベントです。

■日時:2021年4月17日(土)19:00〜21:00

■会場:本屋B&B

世田谷区代田2-36-15 BONUS TRACK 2F

http://bookandbeer.com/

■参加費

【来店参加】:1500円(税別)

【配信参加】:1500円(税別)

【配信参加+サイン本】1500円+『ルンタ』2500円(税別)

【配信参加+サイン本】1500円+『冬の旅』1800円(税別)

【配信参加+サイン本】1500円+『ルンタ』2500円+『冬の旅』1800円(税別)

※書籍の発送はイベント後となります。

■参加方法

下記のページで、記載されている注意事項をお読みの上、お申し込みください。

https://bb210417c.peatix.com

■登壇者プロフィール

竹沢うるま(たけざわ・うるま)

1977年生まれ。ダイビング雑誌のスタッフフォトグラファーを経て、2004年より写真家としての活動を開始。2010年〜2012年にかけて、1021日103カ国を巡る旅を敢行し、写真集『Walkabout』と対になる旅行記『The Songlines』を発表。2014年第三回日経ナショナルジオグラフィック写真賞受賞。その後も、チベット文化圏を捉えた写真集『Kor La』(小学館)と旅行記『ルンタ』(小学館)など、写真と文章で自身の旅を表現している。最新作は写真集『Boundary_境界』(青幻舎)。「うるま」とは沖縄の言葉でサンゴの島を意味し、写真を始めたきっかけが沖縄の海との出会いだったことに由来する。

山本高樹(やまもと・たかき)

1969年生まれ。著述家・編集者・写真家。2007年から約1年半の間、インド北部の山岳地帯、ラダックとザンスカールに長期滞在して取材を敢行。以来、この地方での取材をライフワークとしながら、『地球の歩き方インド』『地球の歩き方タイ』の取材などで、世界各地を飛び回る日々を送っている。主な著書に『冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ』『ラダックの風息 空の果てで暮らした日々[新装版]』(雷鳥社)、『ラダック ザンスカール スピティ 北インドのリトル・チベット[増補改訂版]』(地球の歩き方)など。