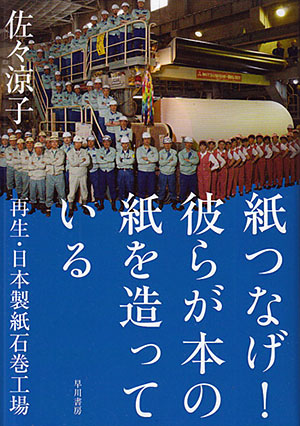

2011年3月11日に起こった東日本大震災で、宮城県石巻市にある日本製紙石巻工場は津波による壊滅的な打撃を受けた。日本製紙は、国内で流通する出版用紙の約4割の生産を担っているという。その中核となる石巻工場の被災は、大げさでも何でもなく、日本の出版業界の行末をも左右しかねない一大事だった。

2011年3月11日に起こった東日本大震災で、宮城県石巻市にある日本製紙石巻工場は津波による壊滅的な打撃を受けた。日本製紙は、国内で流通する出版用紙の約4割の生産を担っているという。その中核となる石巻工場の被災は、大げさでも何でもなく、日本の出版業界の行末をも左右しかねない一大事だった。

この「紙つなげ! 彼らが本の紙を造っている 」は、そうした絶望的な状況に追い込まれた石巻工場の従業員たちが、途方もない努力と工夫の積み重ねで、ついに工場の復興を果たすまでを描いたノンフィクションだ。著者の佐々さんは、徹底した取材と検証に基づく冷静な筆致で、けっして綺麗ごとだけではない当時の石巻工場の様子をぐいぐいと追っていく。

」は、そうした絶望的な状況に追い込まれた石巻工場の従業員たちが、途方もない努力と工夫の積み重ねで、ついに工場の復興を果たすまでを描いたノンフィクションだ。著者の佐々さんは、徹底した取材と検証に基づく冷静な筆致で、けっして綺麗ごとだけではない当時の石巻工場の様子をぐいぐいと追っていく。

本づくりを生業としている僕も、震災が起こった当時、仕事についてはまったく先の見えない状態だった。それまで順調に準備を進めていた「ラダック ザンスカール トラベルガイド 」は、新刊会議での企画承認を経て取材費などの予算がつくのを待つばかりの状態だったのに、震災のために企画承認プロセスが一時凍結されてしまった。「紙とインキがやばいらしいんです。どちらかが供給されなくなれば、本は作れませんからね‥‥」と、担当の編集者さんが弱ったように呟いていたのを憶えている。紙とインキがなければ、本は作れない。そんな当たり前のことさえ、それまでの僕には本当にはわかっていなかったのだ。石巻工場をはじめとする被災した製紙工場やインキ工場の動向によっては、本づくりの仕事で生活していけなくなる可能性すらあった。

」は、新刊会議での企画承認を経て取材費などの予算がつくのを待つばかりの状態だったのに、震災のために企画承認プロセスが一時凍結されてしまった。「紙とインキがやばいらしいんです。どちらかが供給されなくなれば、本は作れませんからね‥‥」と、担当の編集者さんが弱ったように呟いていたのを憶えている。紙とインキがなければ、本は作れない。そんな当たり前のことさえ、それまでの僕には本当にはわかっていなかったのだ。石巻工場をはじめとする被災した製紙工場やインキ工場の動向によっては、本づくりの仕事で生活していけなくなる可能性すらあった。

だから、その後被災からの復興を果たしたそれらの工場の人々には、本当に頭が下がる。復興のためのさまざまな努力はもちろん、日々確実に紙やインキを作り続けてくれる、その不断の努力にも。一冊の本には、たくさんの人々の見えない努力が詰まっているのだ。

先日上梓した「撮り・旅! 地球を撮り歩く旅人たち 」に使っている本文用紙は、b7トラネクスト。日本製紙が誇る嵩高微塗工紙は、軽さと風合いと印刷の美しさを兼ね備えていて、あの本にうってつけだった。素晴らしい紙を作ってくれて、ありがとう。

」に使っている本文用紙は、b7トラネクスト。日本製紙が誇る嵩高微塗工紙は、軽さと風合いと印刷の美しさを兼ね備えていて、あの本にうってつけだった。素晴らしい紙を作ってくれて、ありがとう。