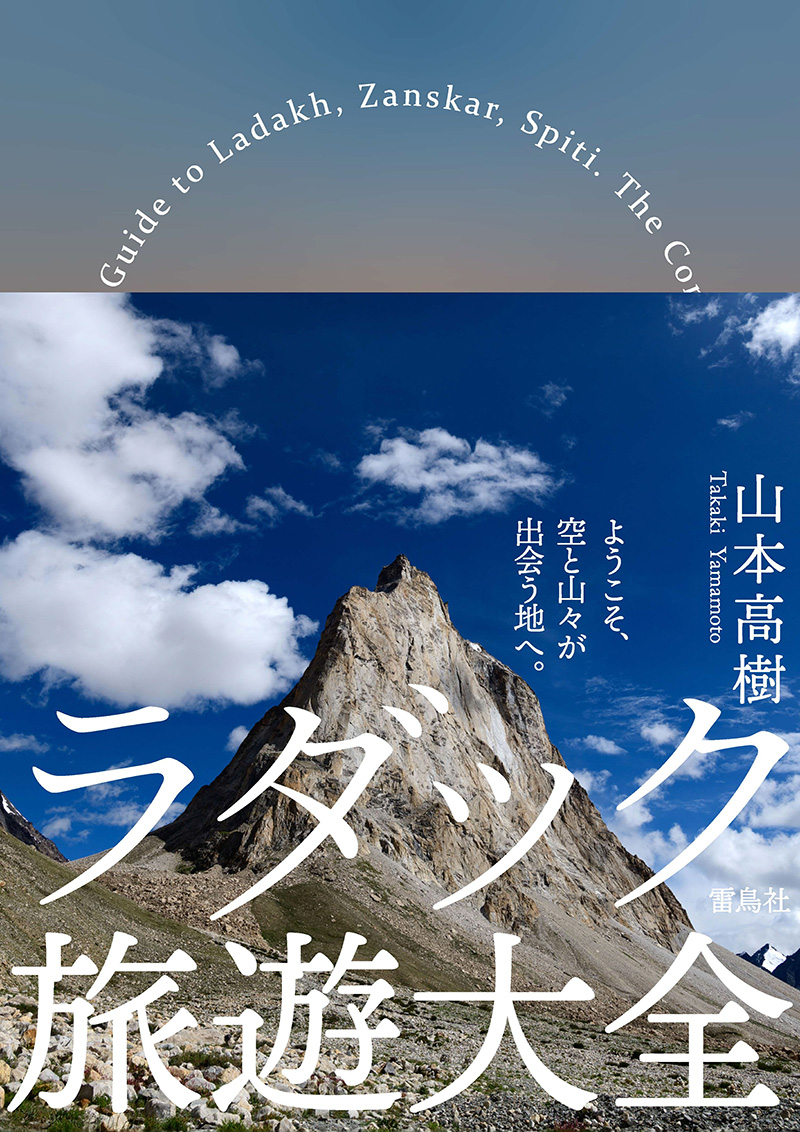

『ラダック旅遊大全』

文・写真:山本高樹

価格:本体2000円+税

発行:雷鳥社

B6変形判 224ページ(カラー192ページ)折込地図付

ISBN 978-4-8441-3800-6

配本:2023年12月8日

2年近くの歳月をかけて作ってきた新刊、『ラダック旅遊大全』が、まもなく発売になります。

ラダック、ザンスカール、スピティの全域についての情報を網羅した、まったく新しい仕様のガイドブックです。大判の折込地図をはじめ、地図や写真を豊富に掲載。各地の街や村、僧院、自然、生活、伝統文化についての解説や、2019年に外国人の入域が許可されたばかりの地域の情報、そして各地で延伸が続けられている道路の最新状況なども、わかりやすく、読みやすい形で収録しています。旅行用ガイドブックとして十二分に役立つ機能を持つだけでなく、長年にわたる現地取材に基づいた、地域研究書としての側面も併せ持っています。

発売に際して、一部の書店では先行販売を実施していただくほか、写真展示やイベントなどの企画も準備していただいています。詳細については、Days in Ladakhや各種SNSで発信していきますので、チェックしていただけると嬉しいです。よろしくお願いします。