ウィリアム・プルーイットの名を知ったのは、たぶん他のほとんどの日本人がそうであるように、星野道夫さんの「ノーザンライツ

ウィリアム・プルーイットの名を知ったのは、たぶん他のほとんどの日本人がそうであるように、星野道夫さんの「ノーザンライツ 」を読んだのがきっかけだった。

」を読んだのがきっかけだった。

星野さんはこの本の冒頭で、かなり多くのページを割いて、かつてアラスカで実施が検討されていたという核実験計画「プロジェクト・チャリオット」について書いている。その核実験計画に対してアラスカで展開された反対運動で重要な役割を担ったのが、当時、アラスカ大学でもフィールド・バイオロジストとして右に出る者のいない存在であったプルーイットだった。核実験場の候補地に挙げられていたケープ・トンプソンの環境調査を担当した彼は、核実験で放出される放射能が極北の生態系に壊滅的なダメージを与えてしまうという調査結果を報告したのだ。

その後の根強い反対運動が功を奏し、プロジェクト・チャリオットは中止に追い込まれた。だが、それと引き換えに原子力委員会からの見えない圧力を受けるようになったプルーイットは、大学での職を追われ、アラスカだけでなくアメリカからも離れざるを得なくなり、カナダに移住し、そこで極北の自然についての研究を続けることになった。アラスカ大学での彼の名誉が回復されたのは、それから30年も経ってからだった。

1967年に刊行された彼の著書「Animals of the North」が、日本で「極北の動物誌 」という本に翻訳されていたのを僕が知ったのは、もう新品が店頭に並ばなくなってからのことだった。残念に思っていたのだが、少し前に、状態のいい古本を手に入れることができた。ゆっくり、時間をかけて、かみしめるように味わいながら読んだ。

」という本に翻訳されていたのを僕が知ったのは、もう新品が店頭に並ばなくなってからのことだった。残念に思っていたのだが、少し前に、状態のいい古本を手に入れることができた。ゆっくり、時間をかけて、かみしめるように味わいながら読んだ。

トウヒの木。アカリス、ハタネズミ、ノウサギ、オオヤマネコ、オオカミ、カリブー、ムース。極北の自然とその中で生きる動物たちの営みを、プルーイットの訥々とした筆致は、丁寧に、正確に、そして、鮮やかに描き出していく。膨大な時間をかけて、自ら原野を旅し、調査を重ね、見つめ続けた者にしか書けない文章だ。これ以上ないほど抑制の効いた文章なのに、そこからあふれて滲み出ているのは、極北の自然に対する彼の憧れと畏敬の念、そして愛情としか言いようのない思い。生命の尊さと儚さ、それらが巡り巡るからこそ、自然は自然たりうるのだということ。同時に彼は、現代社会に生きる我々人間が、そうした自然の摂理をいとも簡単に踏みにじり、時に回復不能なまでに傷つけてしまうことに鋭い警鐘を鳴らしてもいる。

極北の自然を愛し、その研究に一生を捧げた男。愛する自然を守ろうとしたがゆえに、アラスカから去らねばならなくなった男。彼の遺したこの「極北の動物誌 」は、これからも折に触れて読み返しては、ツンドラの冷たい風の感触を思い出してぼんやりと物思いに耽りたくなる、そんな一冊だった。

」は、これからも折に触れて読み返しては、ツンドラの冷たい風の感触を思い出してぼんやりと物思いに耽りたくなる、そんな一冊だった。

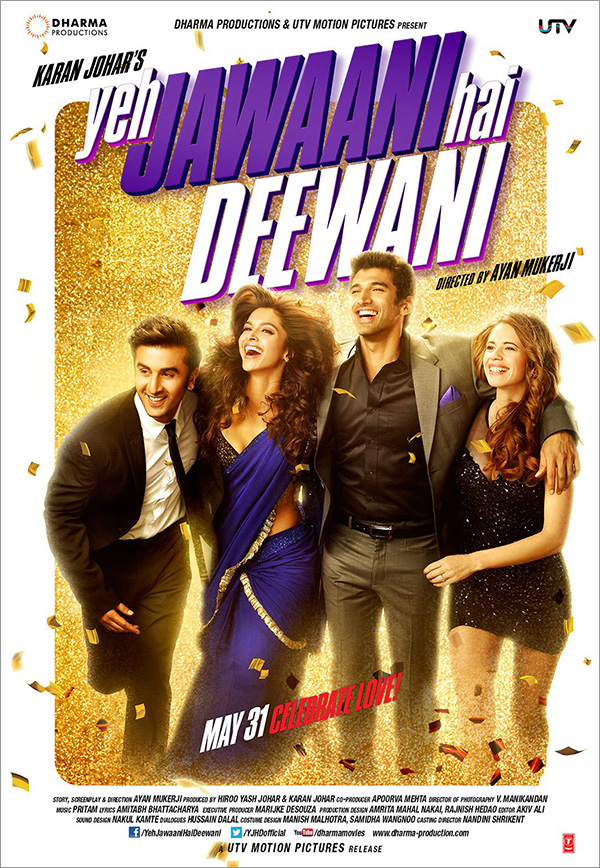

日本の映画館のスクリーンで観ることを長い間待ち焦がれていた作品を、ついに目にすることができた。「

日本の映画館のスクリーンで観ることを長い間待ち焦がれていた作品を、ついに目にすることができた。「