昨日は梅雨っぽい天気だったが、今日は昼から晴れて、風も吹いて爽やかな日になった。

午後、広尾で昨日から始まった吉田亮人さんの写真展へ。今日は会場で吉田さんと石井ゆかりさんとの対談があるとのことで、すべり込みで拝見させてもらった。先日のKYOTOGRAPHIEで吉田さんが発表した「Falling Leaves」の制作過程の話も。写真家をやめようと思ったほど悩み抜いた末、写真家として、人としての原点と、これからの道を見出した吉田さん。大きな一歩を踏み出されたのだな、と思う。

その後、神保町に移動して、スヰートポーヅで餃子中皿定食をたいらげ、少し書店街をぶらつき、夕方から岩波ホールでチベット映画「草原の河」を観る。山あり谷ありの大感動作とかではないけれど、静かで、しみじみ、じんわりとくる映画だった。標高の高い場所が、少し恋しくなった。

……まあ、あと1カ月後には、行くんだけども。そう考えると、それはそれで、何だか茫然としてしまう。

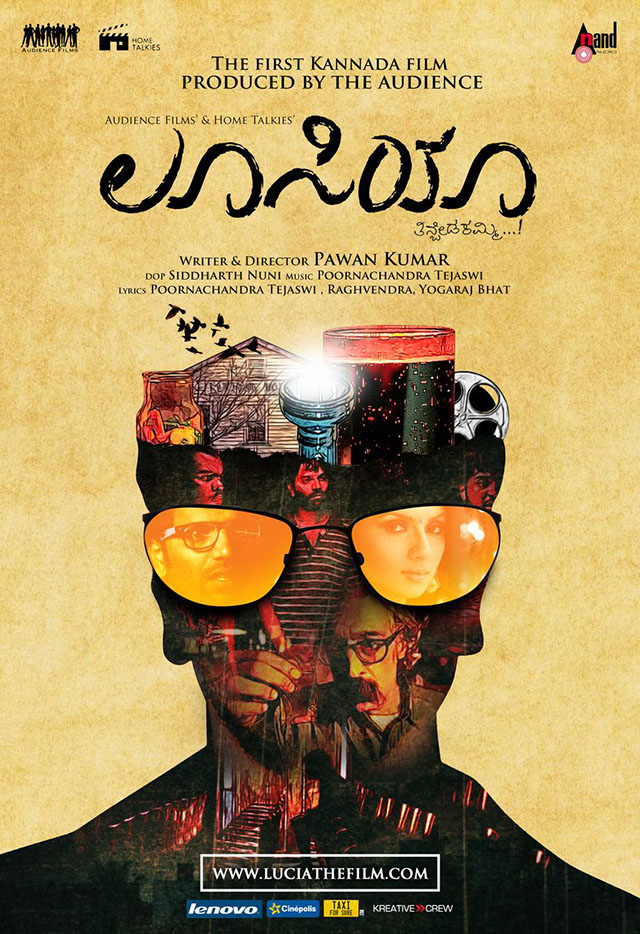

南インド映画祭で公開された12本の作品のうち、唯一のカンナダ語映画「ルシア」。カルナータカ州で主に話されている言語の作品だ。クラウドファンディングで調達した資金で作られた低予算作品なのだが、いい意味で、今年観た中で一番の「してやられた感」を感じた映画だった。

南インド映画祭で公開された12本の作品のうち、唯一のカンナダ語映画「ルシア」。カルナータカ州で主に話されている言語の作品だ。クラウドファンディングで調達した資金で作られた低予算作品なのだが、いい意味で、今年観た中で一番の「してやられた感」を感じた映画だった。 今年、4月末から5月上旬にかけて、東京と大阪で開催されている、

今年、4月末から5月上旬にかけて、東京と大阪で開催されている、