年始から始めた、1日1回の自宅エクササイズ。我ながら意外なことに、未だに習慣として続いている。やっぱり、家に体重計があるのが大きい。データを記録しているわけではないけど、日々の増減を見ていることで、しぜんと食事の内容や運動量を意識できている気がする。

とはいえ、最近は、さほど意識して体重を減らそうとはしていない。上半身や体幹を中心にエクササイズのバリエーションを少し増やした(腕立て伏せを日によって2、3種類、体幹用の運動にプランクを導入)のと、肉や乳製品を少し多めに食べているので、体重はむしろ今年の最小値から1キロくらい増えている。感覚的には、イコール筋肉だと思う。

人間は歳を取るにつれて、筋肉の量が少なくなる。その目減り量を考えると、軽めでも継続的なエクササイズで維持していくことを意識した方がいいと思っている。別に、シャカリキに筋肉をつけようと思ってるわけでもないのだが、まあ、一般的な成人男性として普通に身体を動かせる程度には。

あと、今年は夏のインドに2カ月も滞在するので、ほぼ間違いなく、普通に過ごしてるだけで2、3キロはやせて帰ってくることになると思う。脂肪だけでなく筋肉も消耗して細くなりそうなので、鍛えとくなら、今のうちに。僕にしては比較的まめにエクササイズを続けてるのには、そんな理由もある。

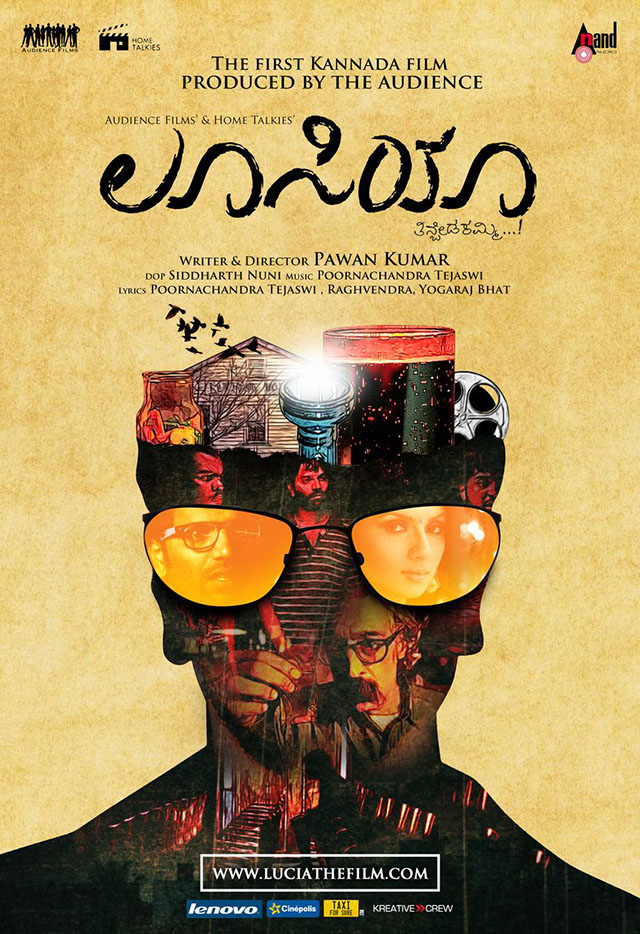

南インド映画祭で公開された12本の作品のうち、唯一のカンナダ語映画「ルシア」。カルナータカ州で主に話されている言語の作品だ。クラウドファンディングで調達した資金で作られた低予算作品なのだが、いい意味で、今年観た中で一番の「してやられた感」を感じた映画だった。

南インド映画祭で公開された12本の作品のうち、唯一のカンナダ語映画「ルシア」。カルナータカ州で主に話されている言語の作品だ。クラウドファンディングで調達した資金で作られた低予算作品なのだが、いい意味で、今年観た中で一番の「してやられた感」を感じた映画だった。