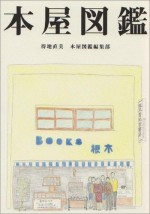

ここ最近、スタイリッシュで個性的な書店を特集した雑誌や書籍がいくつか出ていたけれど、夏葉社の「本屋図鑑

ここ最近、スタイリッシュで個性的な書店を特集した雑誌や書籍がいくつか出ていたけれど、夏葉社の「本屋図鑑」はそれらとは明らかに違う毛色の一冊だ。この本で紹介されているのは、全国津々浦々、すべての都道府県から選ばれた、普通の街の「本屋さん」。二十坪ほどの小さな店もあれば、郊外の大型店もあり、日本最北端と最南端の店や、三百年も前に創業した店もある。でも、すべての店に共通しているのは、地元の人々の日々の生活に溶け込み、親しまれている「本屋さん」だという点だ。

この本の取材を手がけたのは、夏葉社の島田さんと、編集者の空犬太郎さん。それぞれの本屋さんの成り立ちや、棚作りのこだわり、書店員さんのコメントなどが、淡々と穏やかに、温かみのある文章で紹介されている。得地直美さんが描いたそれぞれの本屋さんのイラストも、その本屋さんの醸し出す雰囲気をじんわりと伝えてくれる。本と本屋さんをこよなく愛する、島田さんらしい一冊だなと思う。

僕自身、小さい頃から本屋さんに行くのは大好きだったし、本好き雑誌好きがこじれて今の仕事を選んだわけだが(苦笑)、本当の意味で街の本屋さんの仕事にリスペクトを抱くようになったのは、単著で自分名義の本を出すようになってからだと思う。雑誌の編集者やライターだった頃は、発売日の頃に店頭で自分が関わった雑誌を見かけても、正直、それほどあれこれ考えたりはしなかった。でも、自分名義の本となると、取り扱ってくれない店ももちろんあるし、入荷していても棚での扱われ方はさまざまだったりする。そうして本屋さんの棚の様子を前よりじっくり観察するようになり、それぞれの本屋さんがどんな意図で棚作りをしているのかを、いろいろ考えるようになった。

洗練された内装や什器を備えた立派な店でなくても、きちんと手入れが行き届いた棚作りをしている本屋さんは、すぐにそれとわかる。そうした本屋さんでは、店内をぶらつきながら背表紙を眺めているだけで、すごく楽しい。そんな書店員さんの日々の仕事の積み重ねがあるからこそ、自分たちが作った本は読者の元にまで届けてもらえるのだということを、忘れてはならないと思っている。

2000年の時点で日本全国に2万店以上あった本屋さんは、今では1万4000店程度にまで減少しているという。本が売れない時代と言われ続けて久しいけれど、僕らはもう一度、家の近所に本屋さんがあることのありがたさを見直してみるべきじゃないかと思う。