夕方、渋谷へ。映画美学校で開催される「マイキー&ニッキー」という映画の試写会イベントに行く。まさか、2011年になって、ジョン・カサヴェテスの姿を日本の映画館のスクリーンでまた観ることができるとは‥‥。今日は彼の命日でもある。

夕方、渋谷へ。映画美学校で開催される「マイキー&ニッキー」という映画の試写会イベントに行く。まさか、2011年になって、ジョン・カサヴェテスの姿を日本の映画館のスクリーンでまた観ることができるとは‥‥。今日は彼の命日でもある。

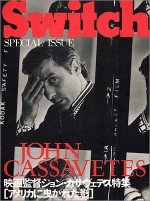

上映前には、映画プロデューサーの松田広子さんによるトークショーが行われた。松田さんは当時、雑誌「Switch」の編集者として、当時日本ではほとんど知られていなかったカサヴェテス(59歳の若さでこの世を去ったばかりだった)を丸々一冊取り上げた特集号を編纂した方だ。トーク中は、松田さんが米国でピーター・フォークやサム・ショウ、ベン・ギャザラ、そしてジーナ・ローランズを取材で訪ねた時に撮影されていたビデオが上映された。それを観ていると、懐かしさとともに、いつのまにか忘れかけていた熱い気持がこみ上げてきた。

今から二十年近く前、僕は松田さんたちが在籍していた「Switch」の編集部で、使い走りのアルバイトをしていたことがある。まだ右も左もわからない青二才だった僕が、初めて本気で本作りの仕事を目指そうと決意したのは、このカサヴェテス特集号をはじめとする数々の素晴らしい記事を作り出した、松田さんたちの仕事ぶりを目の当たりにしたからだった。真のプロフェッショナルの仕事とは、ありったけの情熱と愛情を注ぎ込むものなのだということを、僕はそこで学んだ。今も手元にあるこの一冊は、僕にとっての原点であり、目標であり、ある意味で未だ越えられない壁なのだと思う。我ながら、最初からずいぶん高いハードルを設定してしまったものだ(笑)。

イベントが終わった後、たぶん十数年ぶりに松田さんにお会いして、ご挨拶をした。‥‥めっちゃ緊張した(苦笑)。松田さんは二年前に僕が勝手にお送りしたラダックの本のことを憶えてくださっていて、素直に嬉しかった。会場から外に出ても、熱い気持はまだ引かなくて、身体がカッカと火照っていた。渋谷駅まで、ダーッと一気に走っていきたいくらいだった。

今まで自分がやってきたことは、間違っていなかった。でも、やるべきこと、目指すべきものは、まだ遥か先にある。

このブログでも何度か書いたが、僕は最近、ある地方自治体から依頼された、文章術の講師のような仕事を担当している。その地方自治体のプログラムに参加している一般の方々が地元のNPOや市民団体を取材して書いたレポートを添削し、どこをどう直せばよりよい文章になるか、ミーティングの場で相談に乗るというものだ。

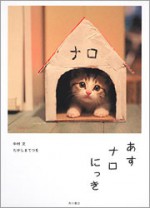

このブログでも何度か書いたが、僕は最近、ある地方自治体から依頼された、文章術の講師のような仕事を担当している。その地方自治体のプログラムに参加している一般の方々が地元のNPOや市民団体を取材して書いたレポートを添削し、どこをどう直せばよりよい文章になるか、ミーティングの場で相談に乗るというものだ。 ‥‥とにかくかわいい。問答無用にかわいい。萌え死にしそうなほどかわいい。いやほんと、恐るべき破壊力だ‥‥(笑)。

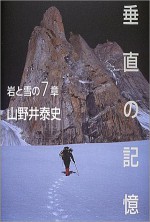

‥‥とにかくかわいい。問答無用にかわいい。萌え死にしそうなほどかわいい。いやほんと、恐るべき破壊力だ‥‥(笑)。 山野井泰史の名前を初めて知ったのは、五年ほど前に、沢木耕太郎の「

山野井泰史の名前を初めて知ったのは、五年ほど前に、沢木耕太郎の「