今日は夜に銀座で打ち合わせがあったので、少し早めに家を出る。いくつか用事を片付けた後、銀座のRING CUBEで開催されているマグナム・フォトの写真展「50の情熱」を見る。

マグナム・フォトは、第二次世界大戦後にロバート・キャパらが中心になって創設したフォトグラファー集団だ。それまであやふやだった写真の著作権というものが確立されたのは、彼らの功績によるところが大きい。今回の写真展は、マグナム・フォト所属の正会員50名の作品を集めた写真展だ。

RING CUBEは個人的にも好きなギャラリー(いつか自分もここで写真展をやってみたい‥‥)なのだが、世界最高峰のドキュメンタリー・フォトグラファー50名の作品がずらっと並んだ様は、さすがに壮観だった。時にはそっと、時には鋭く、対象を切り取るまなざし。いろいろと勉強になるというか、自分の青二才ぶりを思い知らされる(苦笑)。

現在はマグナム・フォトを離れてしまっているセバスチャン・サルガドとヨゼフ・クーデルカの作品が見られなかったのは、ちょっと寂しかった。この二人には、本当に大きな影響を受けたから‥‥。

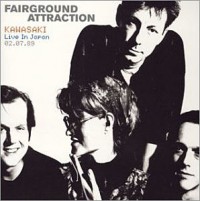

冬になると、フェアーグラウンド・アトラクションが無性に聴きたくなる。

冬になると、フェアーグラウンド・アトラクションが無性に聴きたくなる。 このブログでも何度か書いたが、僕は最近、ある地方自治体から依頼された、文章術の講師のような仕事を担当している。その地方自治体のプログラムに参加している一般の方々が地元のNPOや市民団体を取材して書いたレポートを添削し、どこをどう直せばよりよい文章になるか、ミーティングの場で相談に乗るというものだ。

このブログでも何度か書いたが、僕は最近、ある地方自治体から依頼された、文章術の講師のような仕事を担当している。その地方自治体のプログラムに参加している一般の方々が地元のNPOや市民団体を取材して書いたレポートを添削し、どこをどう直せばよりよい文章になるか、ミーティングの場で相談に乗るというものだ。