ある人やものごとについて書かれた文章を読んだ人が、「この文章には、愛がありますね」という感想を口にすることがある。この場合の「愛」とは、具体的に、何がどう作用して、読み手にそう感じさせているのだろう?

単に書き手が、対象の人やものごとに対して「好きだ好きだ大好きだ」と、好意をダダ漏れにしながら書いているからではないと思う。そういう好意ダダ漏れの文章は往々にして、第三者には押し付けがましくて読むに耐えないものになってしまう。ただ、きちんとテンションを抑えて書かれた文章から、そこはかとなく「愛」を感じることもあるので、その正体はいったい何なのだろう、とも思う。

僕自身、ごくたまに、読者の方から「愛がありますね」という感想をいただくことがあるが、自分の書いた文章の何がどう作用してそう感じさせているのか、自分でもよくわかっていない。「愛を込めて文章を書こう」と思っても、そもそも何をどう込めればいいのかがわからない。

そこで、発想を転換してみる。ある文章を読んで、「この文章には、愛がないなあ」と感じた時、その理由は何だろうか。

自分の場合、最初に思い当たったのは、「ちゃんと調べて書かれていない」とわかる文章を読んだ時だ。ノンフィクション、フィクションに関わらず、きちんと下調べをしていない文章は、大きな事実誤認があったり、テーマへの踏み込みが浅かったりする。もちろん、自分も含めて書き手はみな人間なので、間違うことも時にはあるが、そういうレベルではない事実確認の甘い文章に出くわすと、その書き手の思い入れはその程度なのかな、と思ってしまう。これは、僕がライターを生業にしているから、余計にそう感じるのかもしれない。

では、それなりに事実確認をして書かれているとわかる文章なのに、「なんとなく、愛がないなあ」と感じたとしたら、その原因は何なのだろう?

僕が思うに、それは、対象となる人やものごとを「ネタ」としてしかみなさずに書かれているから、だと思う。

文章を書いて、それを世に発表し、プロの場合はそれで報酬をもらうというのは、そもそもそんなに高尚な行為ではない。何をどう書くか次第で、対象となる人やものごとを誤解させたり、傷つけたりしてしまう危険性もある。書き手は対象に対して、「ネタにさせてもらっている」というある種の「疾しさ」を常に感じているべきだと思うし、その「疾しさ」を乗り越えてでも、その人やものごとについて書きたい、伝えたい、という思いが自分の中にあるかどうか、それによって生じる責任をすべて自分で背負えるかどうか、自問自答して確かめなければならないとも思う。

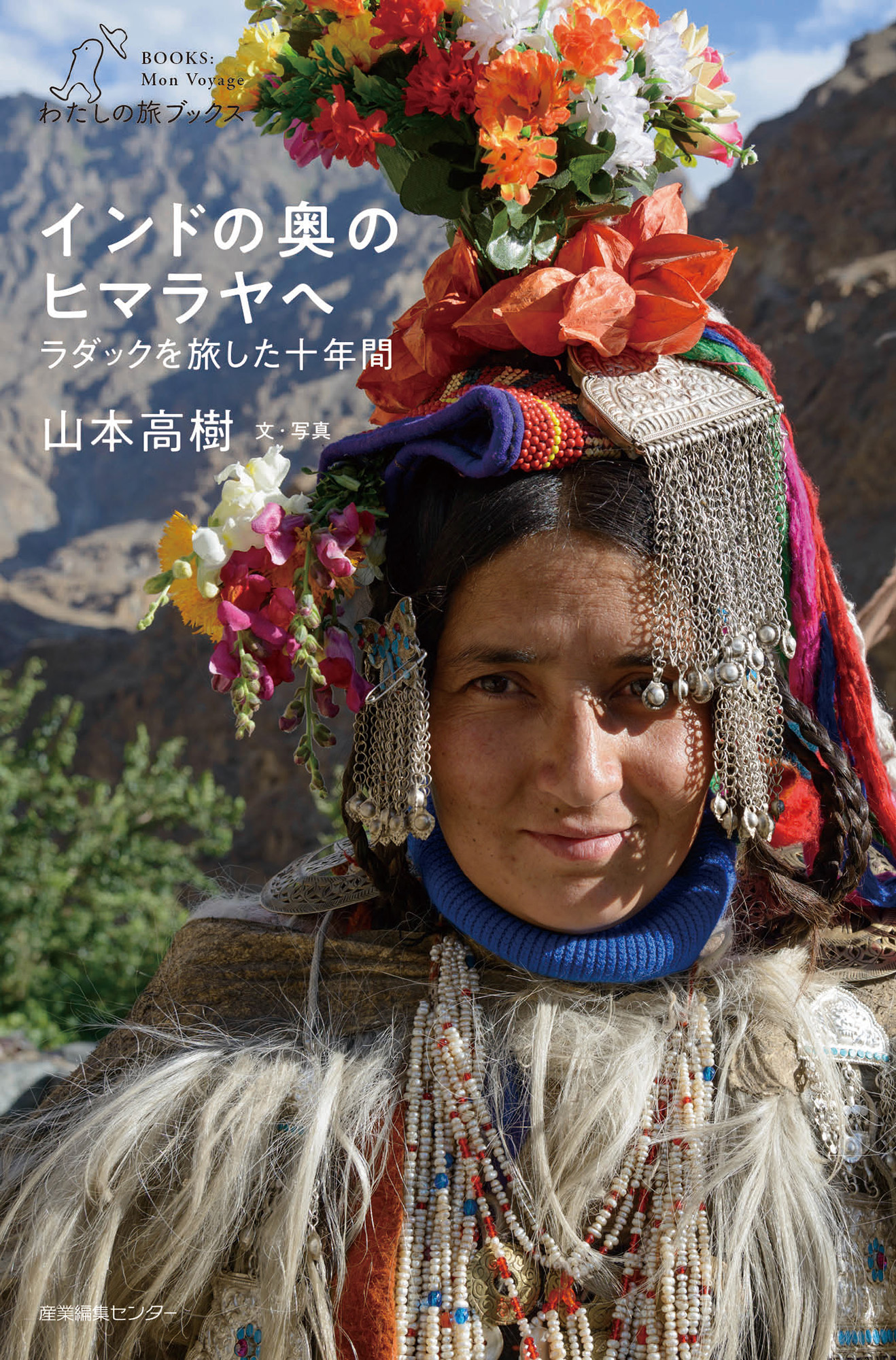

書き手のそういう逡巡や疾しさや、それでも書かずにはいられないという強い思いが、丁寧な準備と適切な技量と合わさることで、「愛がある文章」は生まれるのかもしれない。これはたぶん、文章だけでなく、写真などの世界でも同じではないかと思う。

よし。自分も、がんばろ(笑)。