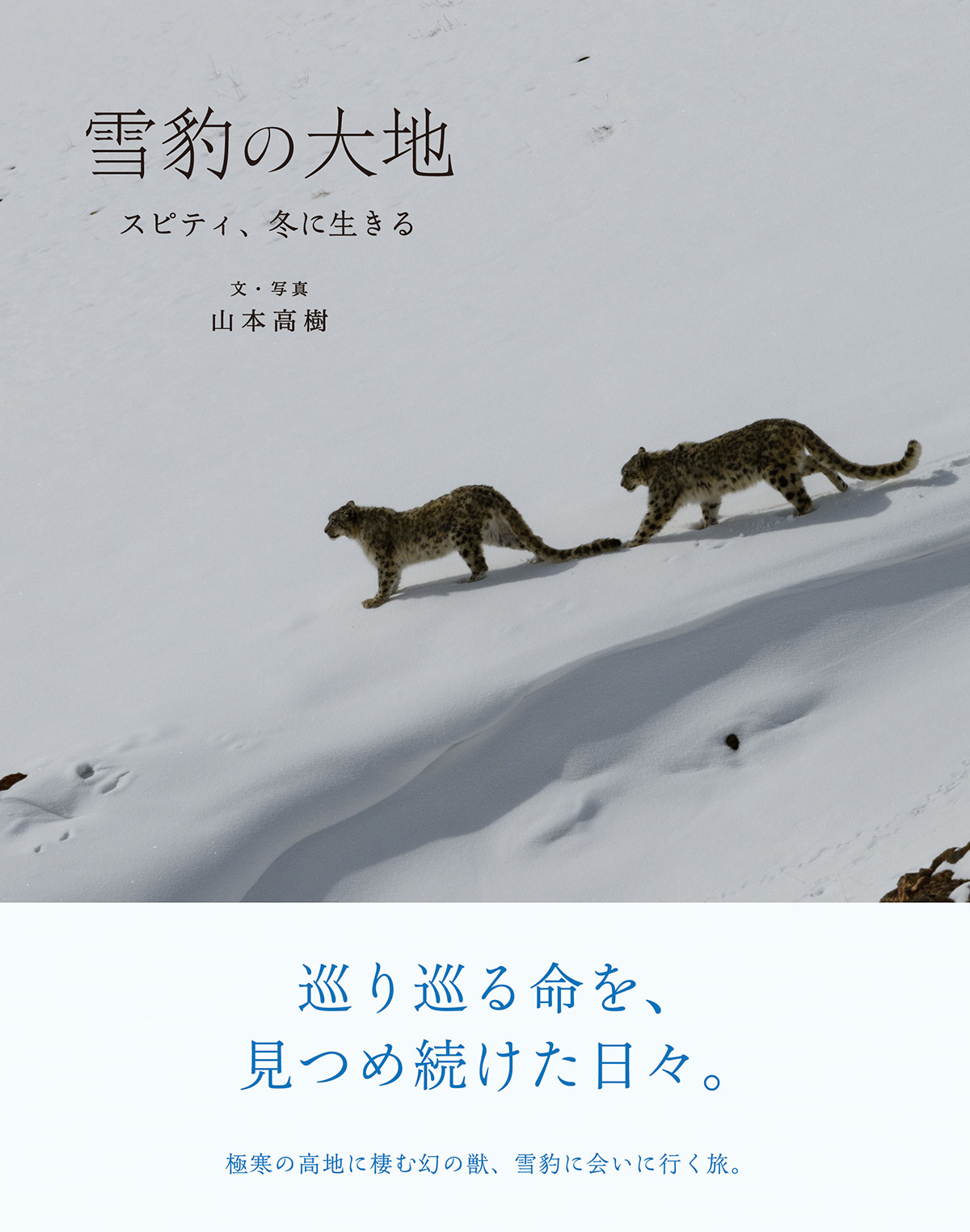

去年から作り続けていた『雪豹の大地 スピティ、冬に生きる』が、今週、無事に校了。『冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ』と同じ制作チームだったこともあって、編集作業自体はかつてないほどスムーズだったが、想定外のミスを見落としてしまいそうになった場面もあるにはあったので、うまく切り抜けられて、ほっとした。また一冊、愉しい本づくりの時間が終わってしまったのは、少し寂しくもあるけれど。

そんな余韻に浸る間もなく、秋頃に出す次の本の編集作業が、すでに始まっている。時間の猶予は、あまりない。来週明けには、ある程度の素材を揃えて提出せねば……。一冊去って、また一冊。

———

ニコラス・シェイクスピア『ブルース・チャトウィン』読了。今年に入って、『4321』の次に就寝前の読書時間に少しずつ読んでいた、888ページの鈍器本。早逝によって半ば伝説と化している紀行作家チャトウィンの生涯が、膨大な量の証言と資料を基に克明に綴られている。美化もせず、貶めもせず、徹底して客観的な視点でチャトウィンの実像を詳らかにしていく、その一切の妥協のなさは、チャトウィン本人が少々気の毒に思えるほどだ。僕が死んだ後、伝記だけは勘弁してほしいと思った(苦笑)。とはいえ、この伝記を読んだ後に、あらためて『パタゴニア』や『ソングライン』を読むと、また違った発見や面白さを感じられそうな気がする。