『雪豹の大地 スピティ、冬に生きる』

文・写真:山本高樹

価格:本体2200円+税

発行:雷鳥社

A5変形判 256ページ(カラー84ページ)

ISBN 978-4-8441-3813-6

配本:2025年4月23日

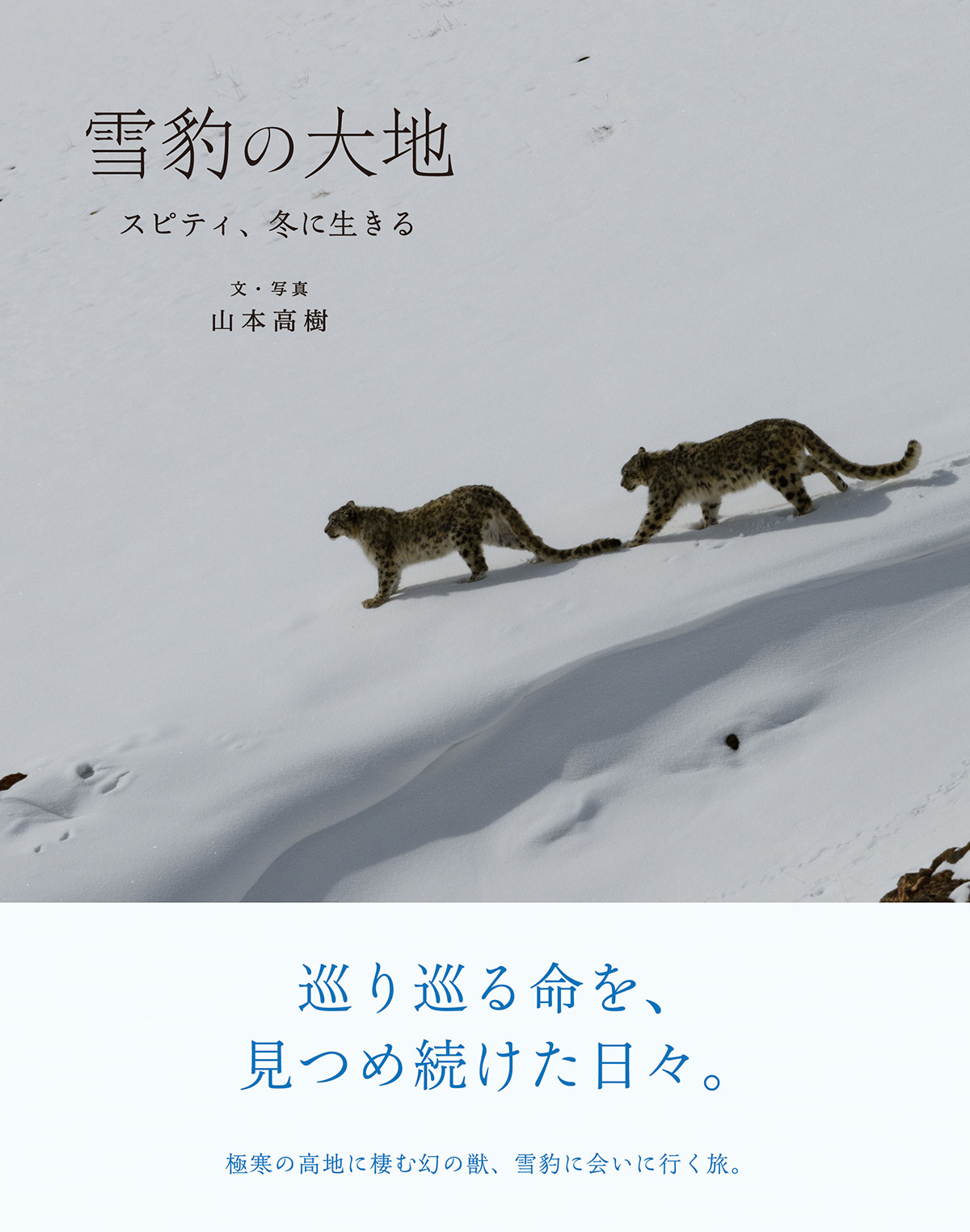

書き下ろしの長編紀行としては、『冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ』以来、5年ぶりとなる作品を、まもなく上梓します。タイトルは『雪豹の大地 スピティ、冬に生きる』。インド北部の辺境の地、スピティで、野生の雪豹の撮影に取り組んだ日々の記録です。

全世界でも8000頭に満たない数しかおらず、険しい山岳地帯に生息しているため目撃することすら困難なことから「幻の動物」とも呼ばれている、野生の大型肉食獣、雪豹。ふとしたきっかけと成り行きから、彼らの撮影に取り組むことになった僕は、厳寒期のスピティで生きる雪豹をはじめとする野生の動物たちや、彼らの傍で暮らすスピティの人々と、ひと冬をともに過ごしました。その日々の中で僕が目にしたのは、写真だけでは到底伝え切ることができないほど、稀有で生々しく、そしてかけがえのない光景でした。

標高4200メートルの極寒の高地で、巡り巡る命を、見つめ続けた日々の物語。一人でも多くの方のもとに届くことを願っています。