今年の夏、「若さは向こう見ず」と同時上映されていた作品「愛するがゆえに」。最近のせわしない日々のせいで、こちらはスクリーンで観るチャンスはないかもと思っていたのだが、キネカ大森でまだ上映しているのを知り、タイに出発直前のすべりこみで、どうにか観ることができた。

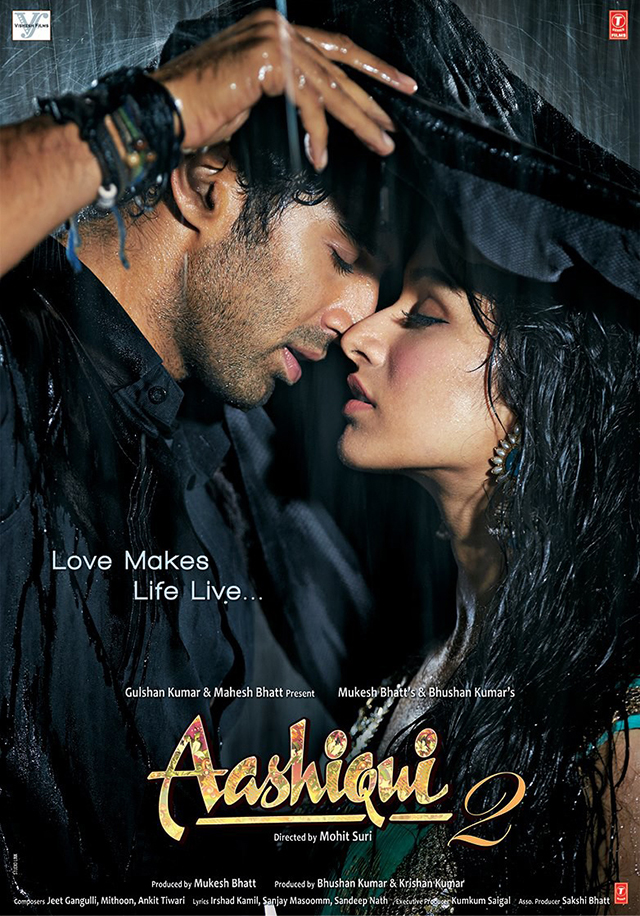

今年の夏、「若さは向こう見ず」と同時上映されていた作品「愛するがゆえに」。最近のせわしない日々のせいで、こちらはスクリーンで観るチャンスはないかもと思っていたのだが、キネカ大森でまだ上映しているのを知り、タイに出発直前のすべりこみで、どうにか観ることができた。

RJことラーフルは、かつて栄光をほしいままにしたミュージシャン。今は人気も落ち目で、酒浸りの日々がその凋落に拍車をかけていた。野外コンサートで挑発されて乱闘騒ぎを起こした彼は、街をさまよううち、アロヒという女性に偶然出会う。酒場でラーフル自身の曲を歌う彼女の才能を見抜いた彼は、一流のシンガーに育ててみせるとアロヒに伝える。紆余曲折の末、二人の努力は実を結び、アロヒは瞬く間に注目の的となって、スターへの階段を駆け上がっていく。その一方でラーフルは、取り返しのつかないほどアルコール依存症に蝕まれていた‥‥。

実はこの作品、以前、飛行機の機内で完全な状態ではないけれど観たことがある。その時にも劇中歌のクオリティの高さが強く印象に残っていたのだが、それらの歌詞はすべて、各場面のラーフルやアロヒの心情にシンクロしていると後で聞き、いつか日本語字幕でそれを確認できたら、と思っていたのだ。そういう視点で観ると、本当に緻密に場面描写と歌詞が組み合わされているのがわかる。ミュージシャン同士の恋という設定だからこそ可能な手法だけど、うまいなあと思う。

ストーリーの方は、よくよく冷静に考えると、喉を傷めたならとりあえず病院で治療してみればいいのにとか、インドにはアルコール依存症患者を治療する施設はないのかなとか、ツッコミどころもあるにはある。それでも、二人が愛し合うがゆえに逃れようのない悲劇の道を辿る姿は、胸に迫るものがあった。インドの人たちは、こういう悲恋物語が大好きなのだ。たぶん、いやきっと。

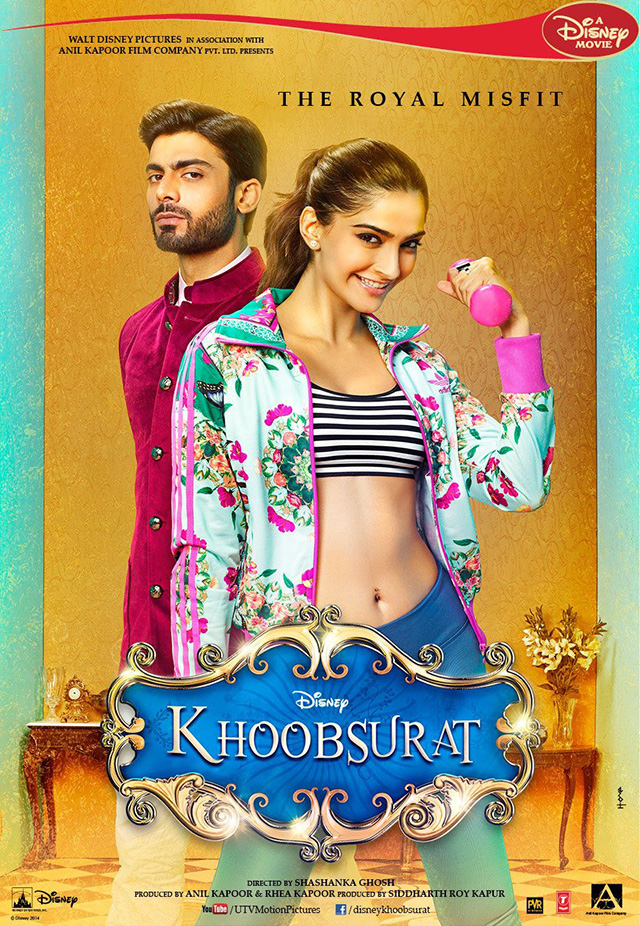

先日の南アフリカ取材、東京から香港に向かう飛行機の機内では、例によってインド映画を観た。だって、これから先日本で公開されるかどうかも定かでない(むしろ確率は低い)インド映画が、英語や日本語の字幕付きで観られるのだもの。使える機会は最大限利用しなければ‥‥。今回観たのは「Khoobsurat」。昨年、ディズニーが制作したインド映画だ。

先日の南アフリカ取材、東京から香港に向かう飛行機の機内では、例によってインド映画を観た。だって、これから先日本で公開されるかどうかも定かでない(むしろ確率は低い)インド映画が、英語や日本語の字幕付きで観られるのだもの。使える機会は最大限利用しなければ‥‥。今回観たのは「Khoobsurat」。昨年、ディズニーが制作したインド映画だ。

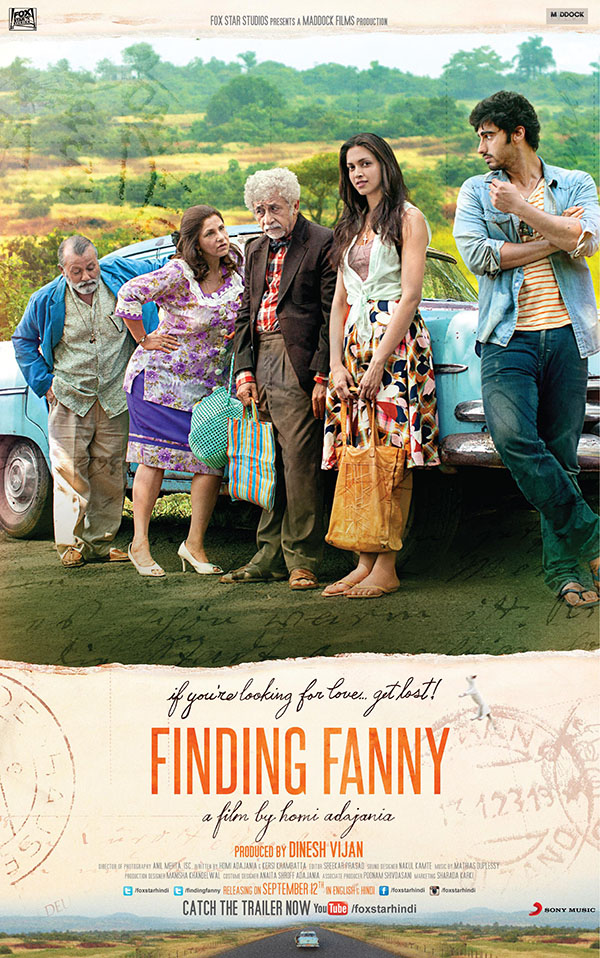

デリーから成田までの機内では、2時間以上の大作ばかり観ようとすると時間が足りなくなるので、短めの作品も一つ入れた。それが「Finding Fanny」。インド映画にしては一風変わった作品という前評判は聞いていた。

デリーから成田までの機内では、2時間以上の大作ばかり観ようとすると時間が足りなくなるので、短めの作品も一つ入れた。それが「Finding Fanny」。インド映画にしては一風変わった作品という前評判は聞いていた。 デリーから成田に戻るエアインディアの機内で観ようと決めていたのは「

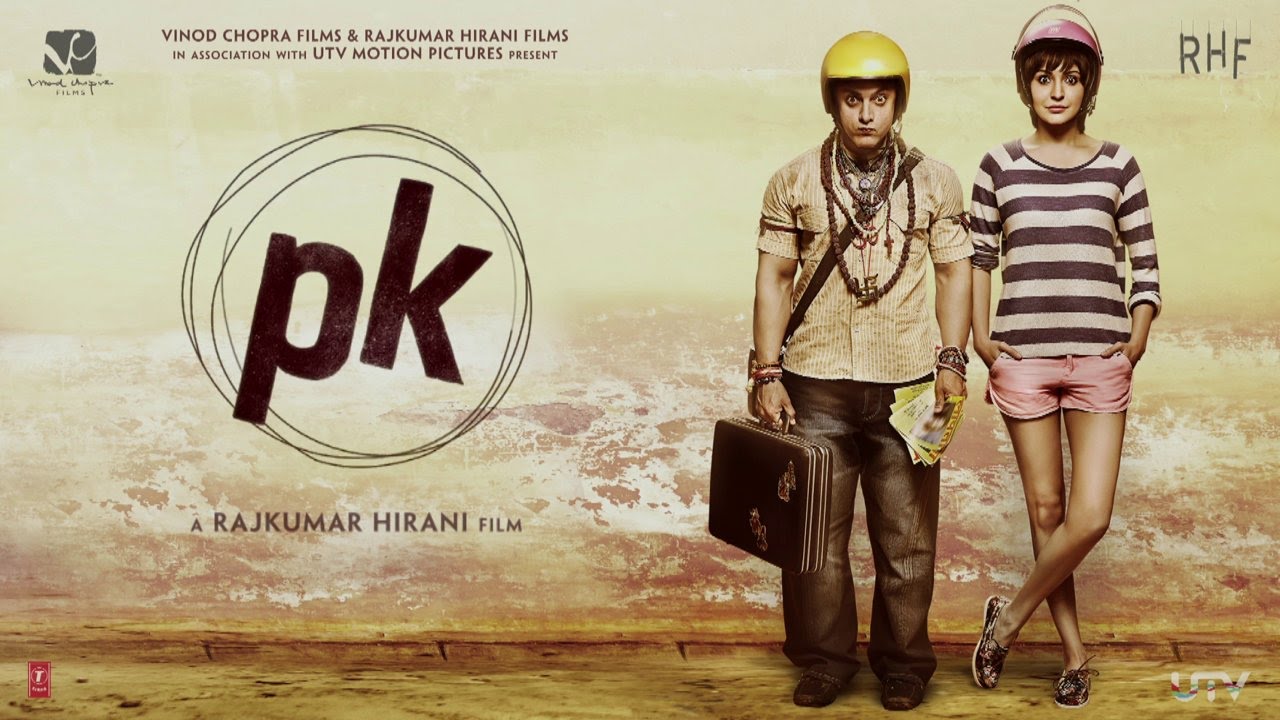

デリーから成田に戻るエアインディアの機内で観ようと決めていたのは「