良い文章を書きたい。良い写真を撮りたい。良い本を作りたい。

取材や執筆、編集の仕事に取り組む時、僕は今までずっと、そんな風に自分自身に言い聞かせるようにしながら、対象と向き合ってきたように思う。少しでも良いものを作ることを目指すのは、プロとして果たすべき当然の責務だ、と思っていた。

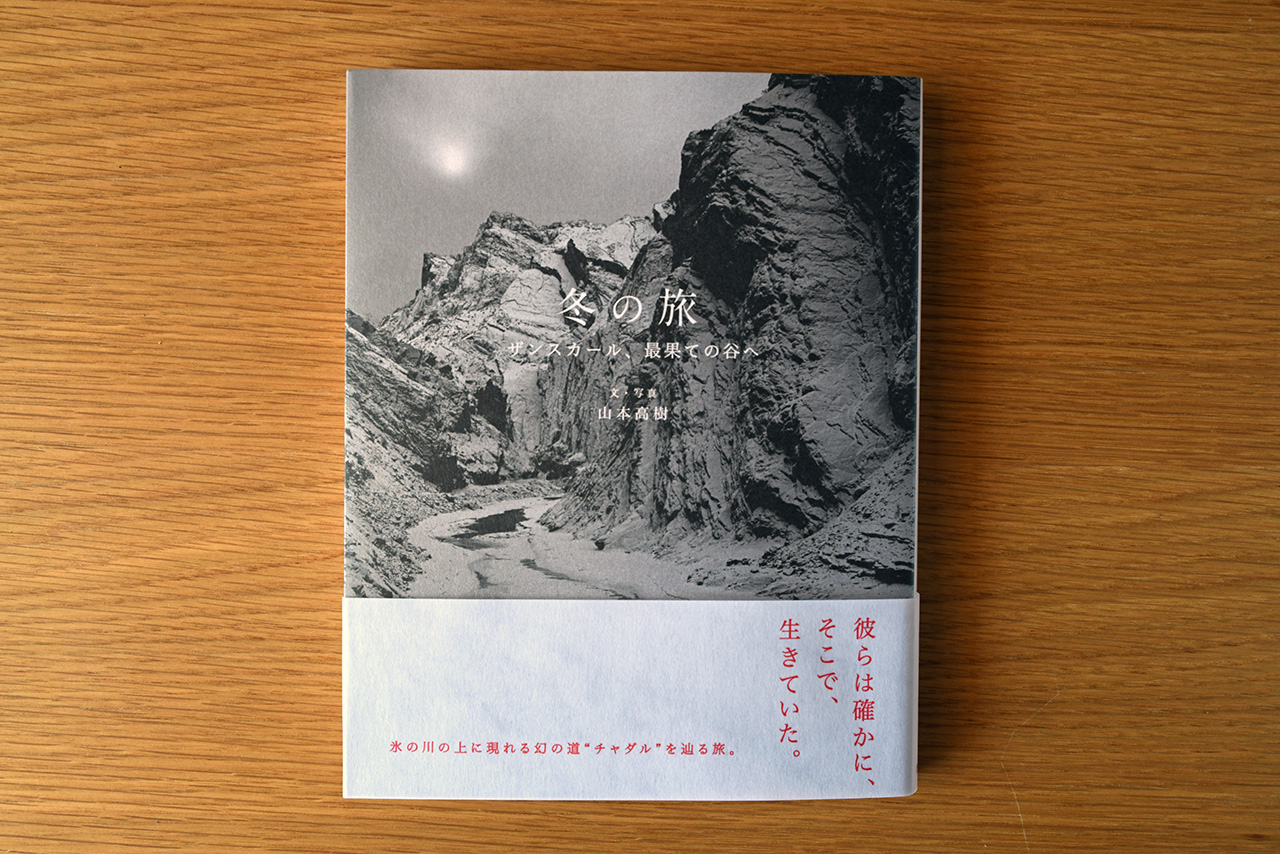

でも、この間上梓した『冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ』は、別だった。取材の間も、原稿を書いている間も、編集作業の間でさえ、「良いものを作らなければ」という意識は、ほとんど持っていなかったように思う。

あの冬の旅で、目の前で起こる出来事の一つひとつを、ありのままに、捉え、記録し、伝えよう。ただただ、それしか、考えていなかった。映える写真を撮ろうとか、上手い文章を書こうとか、1ミリも考えていなかった。本当に心の底から伝えたいと思える出来事を伝えるために、ただただ、無心で、全力を振り絞り続けた。

考えてみたら「良いものを作る」というのは、プロなら当たり前のことで、意識するまでもなく脊髄反射的にできなければならない作業なのだ。それよりも大切なのは、対象に対して完全に集中して、ありのままに伝えること。少なくとも僕にとっては、それが一番大切にすべきことなのだと思う。

この歳になって、ようやく、一冊の本で、それをまっとうにやり遂げることができたような気がする。