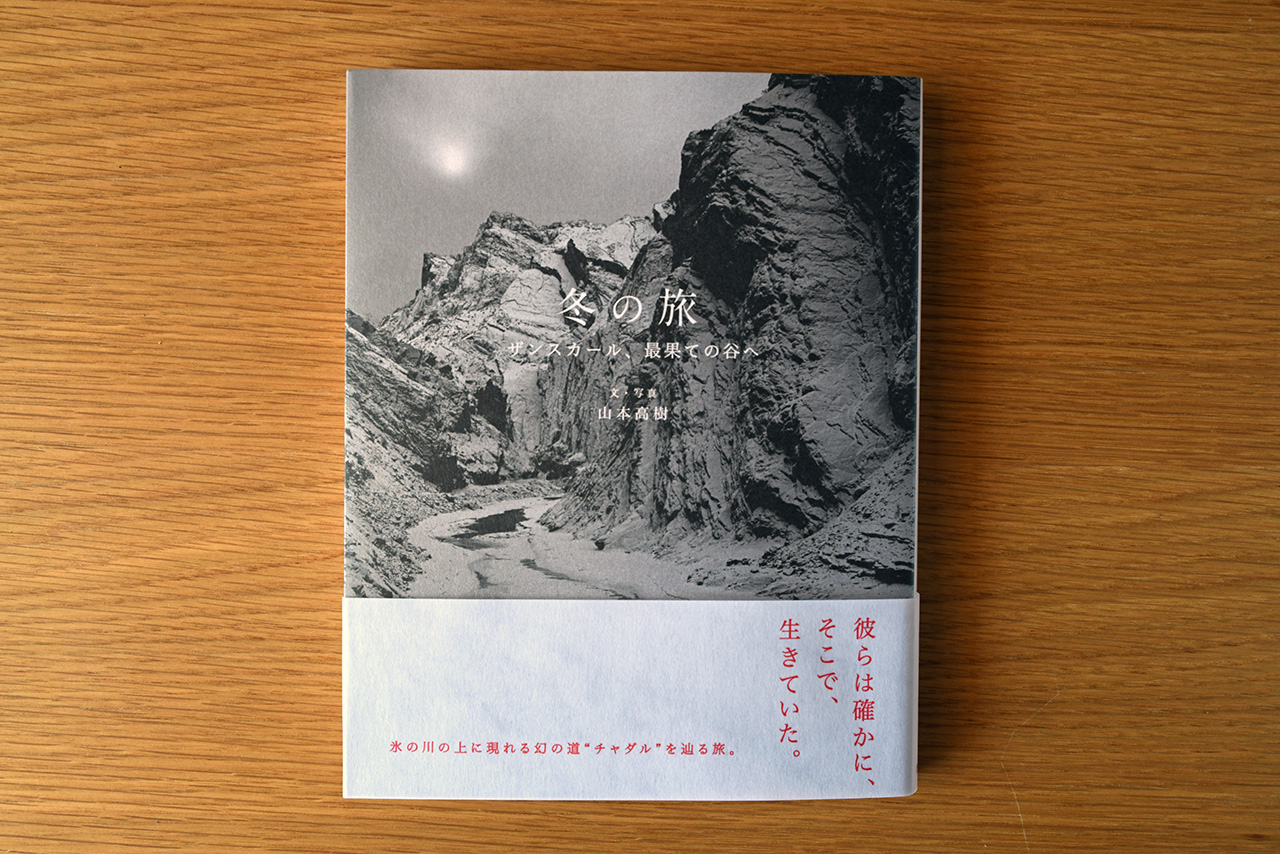

『冬の旅 ザンスカール、最果ての谷へ』の読者の方々や、周囲の友人・知人たちから、読後の感想を寄せていただけるようになった。

ちょっと意外だったのは、かなり多くの人が異口同音に「少しずつゆっくり読もうと思ってたけど、読みはじめたら、一気に読んでしまった」と言ってくれていること。そんな風に読者を引き込む種類の本だとは全然思ってなかったので、びっくりしたし、でも嬉しかった。自分が子供の頃、読みはじめた冒険小説が面白くて、止まらなくなって、寝床でこっそり、ほとんど徹夜して読んでしまった時のことを思い出した。

自分が書いた本を読んでいた時間を、「楽しい時間だった」「幸せな時間だった」と言ってもらえることほど、書き手にとって嬉しい感想はない。僕の方こそ、読んでくださって、ありがとうございました、と、一人ひとりに伝えたい。

本は旅を、連れてきてくれるのだなあ、と思う。