東南アジアの国々の中で、マレーシアはまだ旅したことのない国の一つだ。正確には、飛行機の乗り継ぎでクアラルンプール空港には数回降り立っているが、イスラームを国教とする国なので、空港内でビールを飲める場所を探すのに苦労した記憶がある。そういう自分にとって未知の国で作られた映画、わずか6年間の活動期間の後に急逝したヤスミン・アフマド監督の遺作「タレンタイム」。予告編を観た時から「これは」と感じるものがあった。

「タレンタイム」には、多民族・多宗教国家であるマレーシアならではの複雑な事情を背景に持つ若者たちが登場する。イギリス系とマレー系のクォーターでムスリムの少女ムルー。インド系のヒンドゥー教徒で聴覚障害者の少年マヘシュ。末期の脳腫瘍に苦しむ母親の看病を続けるマレー系ムスリムの少年ハフィズ。転校生のハフィズに成績トップの座を奪われたことに悩む、中華系の少年カーホウ。年に一度の音楽コンクール、タレンタイムの日に向けて、それぞれの日々の物語が綴られていく。

何気ない日々の情景や会話のやりとりが淡々と描かれる様子は、この間観た台湾のエドワード・ヤン監督の作風を思い起こさせる部分もあるが、「タレンタイム」には穏やかに包み込むような監督のまなざしの暖かさを感じる。時折、リアリズムの枠をあえて飛び越えたような人物や演出が登場したり、たまにインド映画を思わせるノリがあったりするのも面白かった。何より、タレンタイムのためにムルーとハフィズがそれぞれ披露する「Angel」と「I Go」の2曲が、本当に素晴らしい。聴くだけで涙腺にぐっとくる。

民族や宗教、境遇、障害など、人と人との間はいろんな種類の見えない壁で隔てられている。でも、そうした壁は、けっして乗り越えられないものではない。互いにわかりあい、赦し合い、支え合うことで、辿り着ける未来はあるはず。監督が伝えたかったのは、そういうメッセージだったのだと思う。

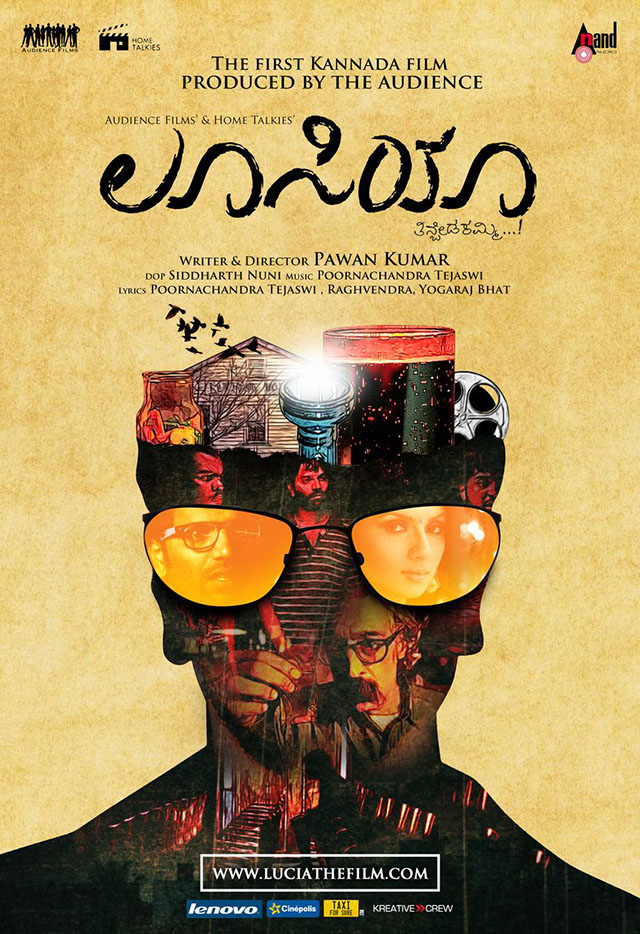

南インド映画祭で公開された12本の作品のうち、唯一のカンナダ語映画「ルシア」。カルナータカ州で主に話されている言語の作品だ。クラウドファンディングで調達した資金で作られた低予算作品なのだが、いい意味で、今年観た中で一番の「してやられた感」を感じた映画だった。

南インド映画祭で公開された12本の作品のうち、唯一のカンナダ語映画「ルシア」。カルナータカ州で主に話されている言語の作品だ。クラウドファンディングで調達した資金で作られた低予算作品なのだが、いい意味で、今年観た中で一番の「してやられた感」を感じた映画だった。 アウトドア用のごはんといえば、

アウトドア用のごはんといえば、